Abgrund & Oberfläche

Gute Nacht, John-Boy!

Mandelkernkomplex, ich bin kein Fan von dir. Du zwingst mich, durch die Küche zu grooven, wenn Big in Japan im Radio läuft. Du bist schuld daran, dass mein Blut beim Geruch von Davidoff Cool Water in Wallung gerät.

Die Region im Temporallappen des Gehirns verknüpft Gefühle mit ästhetischen Reizen. Unauflösbar und für alle Zeiten. Das Potpourri aus Chlor, Sonnencreme und Fritten im Freibad, das Kratzen von Tante Uschis selbstgestrickten Pullis auf der Haut oder die Wandfarbe des Clubs, in dem man die erste Ecstasy-Pille nahm: alles wird somatosensorisch säuberlich als Top oder Flop verbucht.

Mit dem Ende der Pubertät ist diese Entwicklungsphase abgeschlossen. Was bis dahin nicht im Gehirnkasten als begeisterungswürdig abgespeichert ist, muss draußen bleiben. Was drin ist, zeckt sich fest.

Anders formuliert: schlimmer Geschmack ist unheilbar. Noch anders formuliert: man kann das Mädchen aus den achtziger Jahren rausholen, aber man kriegt die Achtziger nicht aus dem Mädchen raus.

Meine zweite große Liebe hieß genauso wie meine erste: John-Boy. Der emotionale Urknall ereignete sich eines Nachmittags vor dem Fernseher. Ich sah Die Waltons und wusste: jetzt bist du kein Kind mehr.

John-Boy 1, dargestellt von Richard Earl Thomas, war der sensible Erstgeborene des appalachischen Puritaner-Clans, der sich zu Höherem berufen fühlte, als das karge Land seiner Vorfahren zu beackern. Alles, was meine popkulturelle Selbstwerdung in den nächsten Jahren prägen sollte, war hier bereits als Nukleus angelegt: Rebellion, Entfremdung und ein Proto-Grunge-Stil aus Flanellhemd und Jeanslatzhose.

John-Boy 2 war siebzehn und ging auf meine Schule. Keine Ahnung, wie er wirklich hieß, wahrscheinlich Stefan oder Tobias. Er gehörte zu einer Clique, in der alle total coole Spitznamen wie Kotze oder Alki hatten. Der unique selling point von John-Boy 2 war eine verschlissene Latzhose, die er immer trug. Im Sommer manchmal sogar ohne was drunter. Bei Kälte kombiniert mit einer Lederjacke auf deren Rücken stand: SCHIESS DOCH, BULLE.

Man munkelte, er hätte einen Verweis erhalten, weil er sich sogar im Sportunterricht weigerte, die Latzhose auszuziehen. Ich war unheilbar hingerissen und John-Boy 2 beherrschte meine Gedanken zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Leider beruhte das nicht auf Gegenseitigkeit. Niemals wechselten wir auch nur ein einziges Wort, von Körperflüssigkeiten ganz zu schweigen. Möglicherweise lag das daran, dass ich erst zwölf war und eine Kinderbrille aus rosa Plastik im Milchgesicht trug. Unglücklicherweise war Nerdcore damals noch kein Ding, sonst hätte die Sache vielleicht anders ausgesehen.

Ich beschränkte mich aufs Anhimmeln aus der Ferne, sammelte heimlich Zigarettenkippen und Cola-Dosen auf, die seine Lippen berührt hatten und trug aus Solidarität meine alte Oshkosh-Latzhose, bis diese sich bei den ersten Knutschpartys ärgerlicherweise als überaus fummelresistent erwies.

Man merkt es: die Latzhose ist ein für mich ein potenter emotionaler Trigger. Wäre ich Proust, wäre sie meine Madeleine. Es tut auch nichts zur Sache, dass meine rational geprägten Gehirnregionen die durchaus dazu in der Lage sind, die ästhetischen Schwachpunkte des Kleidungsstücks zu erkennen. Jenseits des Kindergartenalters sehen die Dinger – bei klarem Verstand und mit messerscharfer Urteilskraft betrachtet – einfach nur bescheuert aus. (Und ich spreche hier von vorschriftsmäßig getragenen Latzhosen, nicht einmal von der unglückseligen Variante mit nur einem eingehängten Träger und dem Latz auf Halbmast. Einfach nur nein.)

Die fragile Schwelle zwischen Verdrängung und Bewusstsein wird aktuell arg strapaziert, denn die Latzhose ist wider überall zu sehen. Überbloggerin Leandra Medine von Man Repller stylt sie auf 37 verschiedene Arten, Jungstars wie Justin Bieber oder Miley Cyrus schlurfen in ihr zum Smoothie-Dealer und sogar Karl Lagerfeld entwarf eine Variante für Chanel.

Ich möchte das nicht. Meine beschämenden Jugenderinnerungen sollen gefälligst dortbleiben, wo sie hingehören – gut verborgen in einer weit entfernten Vergangenheit ohne Internetanschluss. Manche Leichen bleiben eben besser im Keller.

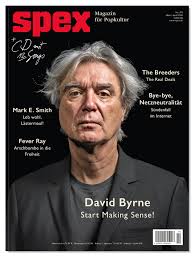

Spex No. 379, März/April 2018